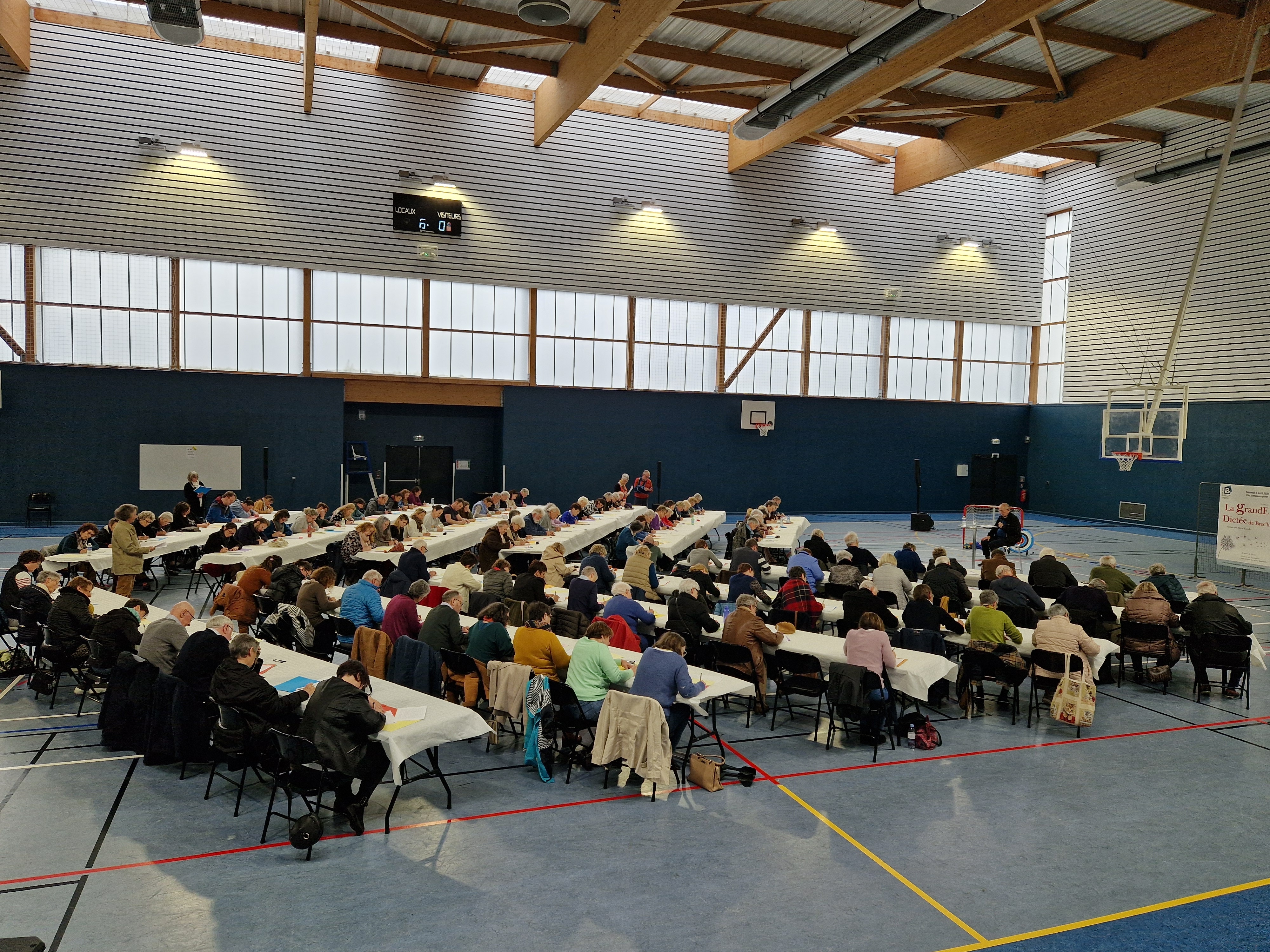

Samedi 29 avril s’est jouée la 10e édition de la Grande Dictée de Brec’h au rythme de la voix d’Hervé Claude, ancien présentateur d’Antenne 2.

Le complexe sportif a accueilli la 10e édition de la Grande Dictée de Brec’h, dont le texte était articulé autour du thème culturel de l’année : « Sous les mers ».

En attendant la remise des prix, organisée jeudi 24 avril à 18h en salle du conseil municipal, découvrez le texte de la Grande Dictée dans son intégralité.

Trois stars de l’écologie

À bientôt trente-cinq ans, nonobstant mes cheveux poivre et sel, je me consacre désormais davantage à faire découvrir ma passion au grand public. Je suis apnéiste, on m’appelle l’adonis des grands fonds. Petit garçon déjà, les aventures sans paroles de Cousteau accompagnaient mes rêveries.

Terra incognita pour les hommes de l’Antiquité, la mer est le royaume de Poséidon peuplé de monstres plus ou moins bienfaisants. Lieu d’errance pour Ulysse et d’exploration pour Christophe Colomb, terrain d’aventure pour Jacques Mayol ou Charlie Dalin notre nouveau héros navigant, la mer incarne cet infini qui effraye* et fascine.

J’ai participé à de nombreuses tables rondes ou moult dîners*-débats. Ce genre de remue-méninges* permet de rencontrer des scientifiques, des explorateurs, parfois juste des pique-assiettes, ou des militants de l’environnement. Dernièrement, lors d’un de ces débats, organisé par le Musée océanographique, à l’occasion de l’Année de la mer, deux personnages m’ont particulièrement impressionné : le professeur Jacques-Yves Plancton, océanographe, et la journaliste et activiste de la protection des océans, Arielle Régalec.

Le professeur, toujours affublé de couvre-chefs aussi baroques les uns que les autres, était dithyrambique sur les splendeurs abyssales. Que ce soient la floraison benthique aux multiples facettes ou les méduses les plus répandues dans les zones hydrothermales, elles seules auraient pu lui faire oublier sa dose de rhum quotidienne. Il doit être l’un des rares farfelus à trouver fascinante l’affreuse baudroie à la mâchoire terrifiante, sorte d’alien des grands fonds. Certes, ces organismes témoignent d’une adaptation rare aux milieux extrêmes, davantage, sans doute, que notre pauvre professeur à la société humaine.

Fin de la dictée jeune

Arielle Régalec apparaissait, quant à elle, le cou ceint d’une écharpe chamarrée et vêtue d’une robe couleur vert d’eau. D’habitude, elle porte un justaucorps à sequins, composé de plusieurs camaïeux* bleu ciel et d’une longue jupe incrustée de poissons-clowns. Cela la fait ressembler à une anémone dionée. C’est une véritable passionaria*, (en français dans le texte) écolo des colloques. Elle capte l’attention de l’auditoire littéralement hypnotisé tels les marins attirés par le chant de la sirène. Son obsession, les mille huit cents* milliards et quelques de tonnes de déchets plastiques qui polluent les océans. Ces gyres colossaux agrègent des blocs de détritus quasi immarcescibles*, véritable épée de Damoclès pour les générations futures. Elle cherche inlassablement à faire prendre conscience au grand public et aux décideurs économiques et politiques du danger de la surpêche, des rejets pétrochimiques et du réchauffement des mers.

Pour ma part, mon témoignage était complémentaire. Je me suis attaché à montrer la beauté des clairs-obscurs en eaux profondes. Le chant des baleines, le jeu des dauphins, l’ondulation du thalle des laminaires et autres merveilles à découvrir… un hymne à la vie à protéger.

Ainsi, ce milieu à priori* hostile aux hommes, les attire inexorablement, suscitant aussi bien la passion que la répulsion. La mer est toujours source romantique d’inspiration et de fascination. Au fil de nos stichomythies, en dépit de nos différends et sans parti pris, s’est dégagé l’essentiel : avec leurs harengs pacqués* et autres espèces pélagiques, les mers sont bien les mères nourricières pour l’humanité. Dans ces symposiums, revient sans cesse l’idée que les hommes se sont donné comme but l’annihilation de cet espace vital. Mais pour nous trois, le combat n’est pas perdu, ne procrastinons pas, soyons à la hauteur des enjeux, les hommes sont capables de résilience.

*Variantes acceptées : effraie – diners-débats – ce genre de remue-méninge – des camaïeus – pasionaria – mille-huit-cents (-) milliards1 – immarcessibles – a priori – paqués.

1. Concernant les adjectifs numéraux, les Rectifications orthographiques de 1990 disent que l’introduction d’un trait d’union entre le numéral et milliard (qui est un nom) ne doit pas être considérée comme une faute.